釣りエサお覚えよう

活きエサ

虫エサ

ほとんどの魚が釣れる万能エサ。

使いこなしも携行も簡単で値段もお手ごろ。

アオイソメ(青虫)、イシゴカイ、マムシ、チロリなど

エビエサ

スズキやメバルなどエビ撒き釣りとして人気のある釣りエサ。弱らさないようにエアポンプの付いた専用クーラーで携行する。少量で短時間なら餌箱におが屑などを入れても釣行可能だ。播州地方にはエビ箱というエビ撒き専用の餌箱兼道具入れがある。

シラサエビ、ブツエビなど

カニ、貝など

主にチヌ釣り(落とし込み釣り・かかり釣り)で使用される。チヌ釣りには釣り場で採取できるようなエサが多い。

小型のカニ(岩ガニ、クモガニなど)、イガイ(カラス貝)、アケミ貝、ボケジャコなど

小魚

青物や太刀魚、イカ釣りに良く使われるエサ。

小アジ、イワシ、イカナゴ、キビナゴなど

保存エサ

冷凍エサ

バーゲン時に購入しても保存のきくありがたいエサ。アミエビの集魚効果はバツグン。

アミエビ、オキアミなど

配合エサ

ヌカやパン粉などをベースに魚が好むものを粉末にして配合した集魚用のエサ。オキアミなどと混ぜてコマセとして使する。

チヌ用、グレ用など各メーカーから多種多様の商品が発売されている。マルキュー チヌパワーなど

投げ釣りならとりあえずはアオイソメ

アオイソメは値段も安くて食いもいい万能エサ。他のゴカイ類よりも弱りにくく、ハリにさしても良く動くので魚へのアピール度もいい。【アオイソメ増量!】のエサ屋もあり大助かりだ。

昔、朝鮮から始めて輸入された時にその食いのよさにビックリしたと…そんな話もある。

虫エサが苦手な人は石粉(イシコ)を使う

“クネクネ”動いて“ヌルヌル”滑って、時折噛まれて…虫エサが苦手な人もいる。そんな時は石粉を使おう。虫エサに石粉をつければ“アラ不思議”と滑らなくなってすぐに掴めてしまう。

すぐに掴めるということは噛まれる確立も減るというもの。エサ屋では無料で付けてくれる所もあるので、ひと言【イシコ】って聞いてみよう。

虫エサは万能エサ

虫エサは投げ釣りのエサとして好まれているが、夜釣りなどでは光る体の特徴を生かしてウキ釣りなどでも使用される。

虫エサの種類

イシゴカイ

ジャリメ

どこのエサ屋でも取り扱いしていて入手しやすく値段も安い。アオイソメと同じく活発に動くことで魚にアピールする。

アオイソメが輸入されるまでは、波止釣りでの一番人気のエサ。今はアオイソメに押されてる部分もあるが相変わらず人気は高く、エサ屋によっては大きなアオイソメしか無い場合はイシゴカイのほうが使いやすいだろう。

また、同じゴカイでミズゴカイと呼ばれるものがある。このミズゴカイは地堀りのエサが流通されてる程度で入手が困難。イシゴカイに似ているが軟らかく水っぽい。

アオイソメ

アオムシ・朝鮮ゴカイ

色は茶色が混じったものと濃い青緑のものがある。

イシゴカイ同様に置いていないエサ屋はないほど。値段も安く、同じ金額ならイシゴカイよりも多く買えるが、イシゴカイより太めで数では変わらないかもしれない。イシゴカイより元気で対象魚も広く、食いと価格のバランスを考えれば波止釣りの万能エサだ。エサ屋によっては小・中・大とサイズも分けて販売されている。

マムシ

本虫・岩イソメ

赤茶色の大型の虫で日本海側の店では扱う店は少ないようだ。

値段はイシゴカイやアオイソメと比べると高いが、投げ釣りで釣れる魚のほとんどが釣れ、イシゴカイやアオイソメを使うより釣れる魚サイズも大きい。柔らかくちぎれにくく、遠投やエサ取りにも強い。マムシは動きで誘うのではなく“ニオイで誘う”と言われ、カレイ釣りに特に効果がある。

また、同じマムシでも地堀のマムシを“地マムシ”として扱っている。

チロリ

スナメリ

チロリはどこの餌屋でもあるといったエサではない。

チロリは身が柔らかく、動きも活発でキス釣りには好まれて使用される。長めのエサなので切って使おう。夜はその動きとあわせて体の赤色が光り、チヌの夜釣りにも格好のエサだろう。

ユムシ

投げ釣りの大物狙いの工サ!

取り扱う店は少なく、値段は1匹で100円ぐらい。

ユムシは底に住む魚が好むエサで食いつく魚は大物が多く、1匹そのままでの大物狙いの投げ釣りや、船釣りの底物狙いに使われている。カレイ・ヒラメ・アイナメ・クロダイなどのエサに…

ユムシと同じようなエサでコウジがあるがエサとしての特徴は内容的には同じのようだ。

コガネムシ(赤コガネ・青コガネ)

カレイ釣りエサとして知られ、カレイ以外の魚はほとんど食いつかないと言われているらしい。

どこのエサ屋でもあるエサではない。赤はその体の色と動きでカレイ釣りによく、青は体が光り動くことで夜釣りのエサとしてカレイ以外にもチヌ・スズキ・メバル・ウナギなども釣れる。使う時に塩を付けると針持ちがよくなるようだ。

イチヨセ

袋虫・スムシ

蓑虫のように袋を作ってはいってるので袋虫

体を光らせることでアピールする夜釣りの定番のエサ。光ることだけではなく、独特の匂いで魚を誘う。夜釣りのクロダイ狙いの特効エサ?

タイムシ

大きなものでは体長1mほどにもなるというこのタイムシ。

数が少なく取り扱うエサ屋も限られている。もちろん値段も高く、グラムで松坂牛よりも…

投げ釣りのエサとして使われ、カレイ・キスなど、大物が釣れるエサだ!

一般的に波止釣りで使用されているのは、イシゴカイ、アオイソメ、マムシ、チロリだろう。

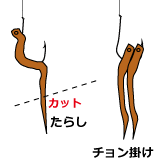

虫エサの付け方

イソメやゴカイなどの虫エサは口(頭部側)の部分からハリに沿って通す。この時の余った尻尾の部分を“垂らし”と言う。

垂らしの長さは、魚によってもその時の食い気にも釣る人の好みでも変わってくる。まずは1匹の長さを見て十分に長ければ半分に切って尻尾側と頭側とで2回に分けて使っても大丈夫だ。

食いが悪い時は、頭の固い部分を取って使ったほうがいいとも聞く。

エビエサのように針先に引っ掛ける房掛け(複数を刺す)とかチョン掛けもあるが、投げ釣りでは切れる可能性あるのでしっかりと通し刺しをしよう。

また、キス釣りなどでは食いが渋い時に頭の硬いところを取ったりもする。

ウキ釣りならオキアミさしてコマセを撒こう

海の万能エサといえばオキアミ。オキアミの輸入が釣りのスタイルを変えたともいわれている。虫エサを使った夜釣りや活きエビを撒きながら釣るエビ撒き釣りなどがあるが、ウキ釣りの多くはサシエにもマキエにもなるオキアミを使う釣りが多い。

オキアミの付け方

オキアミは尻尾のほうからハリに沿った形で刺していく。オキアミには、S・M・L・LLとサイズがありハリのサイズに合わそう。チヌ釣りならMかLが使いやすい。

また、尻尾を取って使う時もある。これは水中でハリが上下する時にエサが回転しないようするためで、魚に対して違和感を与えない為の工夫だ。

皮をむいて剥き身だけを付ける人もいる。

サビキ釣りはアミエビ

サビキ釣りに欠かせないのがこのアミエビ。

カゴに入れて沈めればアジやサバが群れてくる。

サヨリ釣りにもこのアミエビが必須!

小分けにしたパック物やお徳用のレンガと呼ばれるブロック状のものがある。

また、アミエビは小粒でマキエサようだが、大粒のサシエサ用は“サシアミ”として販売されている。

このアミエビ、トランクで汁をこぼすと強烈だから気を付けよう。

ハネはエビ撒きで…

スズキ・ハネ釣りやメバル釣りなどエビ撒き釣りに使われる活きエビ…

活きエビエサには、シラサエビとシラサエビより少し小ぶりなブツエビがある。

活きエビの特徴

このエビの特徴としてマキエに使う場合、シラサエビは着水すると横に広がってしまうため、撒く前に手で軽く握るか柄杓に入れた状態で5~6回振って気絶させてから撒く。

それに対し、ブツエビは潜る習性があり、そのまま撒いても沈み根目がけて泳いでいく。そのため、サシエサにはシラサエビを付て、マキエサはブツエビを使う人もいる。

また、活きエビにはブククーラー(エアポンプ)が必要と思われがちだが、3~4時間程度の釣行なら虫エサやカニエサ用の木製エサ箱に入れて行っても大丈夫だ。夏場ならクーラーの中に入れておいて使う分だけ出せばいいし、涼しい季節ならそのまま出していても大丈夫。

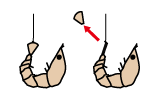

活きエビの付け方

シラサエビやブツエビなど生きたエビエサはダメージを与えないのが基本。

尻尾の部分にチョンと掛ける【チョン掛け】、口の部分から鼻先へ掛ける【鼻掛け】、ホホに掛ける方【ホホ掛け】、尻尾の部分からオキアミのように通す【尻掛け】などがある。

ホホ掛けの場合、黒い部分が脳みそなのでそこを刺さないように注意すること。

生きたエビエサは元気なほうが食いがいいから弱らさないように注意ししよう。ホホ掛けが一番いいが活きエビに慣れない間は、チョン掛けがやりやすい。

基本は1匹掛けですが、チョン掛けや鼻掛けの場合、エビが小さかったりアピール度を上げるのに2匹~3匹掛ける場合もある。

落とし込み釣りのエサは…

チヌの落とし込み釣りのエサはカニエサを通年とし、釣り場にイガイが付いてる時期ならイガイで、またフジツボやパイプ虫など現地採取でのエサが利用されている。

カニエサの種類

岩ガニ

軟らかすぎず硬すぎずで、通年使えるチヌの落とし込み・前打ちの代表的なカニエサ。

防潮ガニ

イソガニ

甲羅の模様が特徴。足の力が強く離れにくい。

スナガニ

マメガニ・クモガニ

薄茶色や黒っぽいものとさまざま。甲が軟らかく食い込みがいいのでエサ取りの少ない水温の低い春先などに使える。

ヒライソガニ

ベタガニ

イワガニによく似ているが、イソガニよりもやや小型で甲羅が平らで硬い。

タングガニ

イガイの中に棲むカニでカニエサの中では硬く夏場の活発なチヌに効果がある。片方の爪が大きく、チヌはこの爪を食いにくるらしく、大きめのタンクガニは爪だけを取って使ってもいい。

エサ屋によっては、岩ガニ、防潮ガニ、スナガニ、ヒライソガニなど、まとめてエサ用ガニとして売っている。

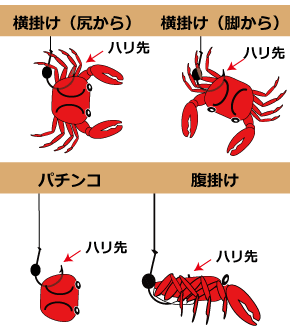

カニエサの付け方

チヌの落とし込み釣りや前打ち釣りで使われるカニエサの場合、足の部分に刺す横掛けと腹の部分にさす腹掛けが基本。

横掛けの場合、後ろから2番目の足の付け根から尻にかけて刺すか尻から足元へ出すか、刺し方でカニの向きが変わるので落ち方が変わってくる。

ハサミを取ったり、足もハサミも取ったパチンコと言われる付け方もある。

前打ち釣りの場合、際に沿って落とすのでなく、捨石や沈みテトラの上にカニを落とすことになるので、カニが歩いてる状態の腹掛けのほうが理にかなっている。

その場合は、フンドシの真ん中アタリから刺して甲羅から針先を少し出す。どちらも針先を出した方が外れにくいのでダメージを与えないように注意しよう。

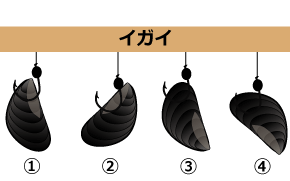

イガイとフジツボの付け方

イガイは、サイズが1cm前後から2~3cm位のサイズで柔らかいものを使用する1枚掛けと5mm以下の小さい貝がお互いの足糸でしっかり繋がったダンゴ状のものを付ける方法がある。

1枚掛けは上図左“1番”と“2番”の蝶番を通す付け方と“3番”“4番”のような蝶番を通さない付け方があり、前者の方が取れにくいがチヌへの掛かりが悪かったりするようだ。他にもガン玉をイガイの中に入れてしまう方法もある。

付け方の違いでイガイの落ち方が変わってくる。落ち方が変わればチヌの食いも変わってくるため上の方法だけでなくいろいろな付け方が工夫がさていてる。

ダンゴの場合は、ハリが隠れる位の団子状にしてつける。

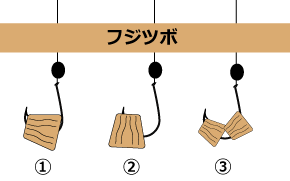

フジツボは、右図“1番”の下からハリを通し上に抜く方法と、“2番”のように横から千枚通しで穴を開け、そこから上に抜く方法、また小さいサイズのものを2~3個使う方法がある。

フジツボは、真夏の時期に堤防のイガイが日照で落ちてしまった頃から初秋までの期間が有効のようだ。

イガイとフジツボは現場採取だろう。